一座孤島,瘟疫蔓延時

Isolated Island

片長:31'30"

歷史上有不少寫瘟疫的文學作品,它不僅是字面上的意義,它更被創作者引申為災禍、折磨、或是壓迫。

當代存在主義經典《鼠疫》,作者卡繆筆下書寫的不單指瘟疫本身,而是透過另一個圍困的空間去展現一個圍困的空間,隱喻納粹佔領下的法國,而瘟疫就是佔領政權下的暴政。面對暴政的壓迫及威脅,人,又該如何面對?

如果把卡繆的《鼠疫》當成一種政治或是哲學寓言對照國際間正在發生的事,既視感更是非常強烈──至今(2021年7月中統計)已造成全球近二億個確診病例、四百萬人死亡的Covid-19,造成許多城市及國家封城及關閉國界,而成為一座座與外隔絕的孤島。

鑑於2003年SARS的慘痛經驗,在面對Covid-19全球爆發之際,臺灣政府的即時反應及提前部署,阻擋了病毒在臺的肆虐。即便擁有優異的防疫成績,但置身於全球性的慌亂之中,臺灣卻始終被排除在世界組織之外。面對橫行無所忌憚的中國政府威脅、大外宣以及網軍猶如散佈瘟疫的老鼠,臺灣兩千三百多萬人的生命及健康,自始至終都不是單純的公共衛生議題,是政治、是大國之間的權力角力。臺灣的處境和《鼠疫》的情節何其相似,孤立無援、處於一種被拋棄的狀態…在如此的絕望下,臺灣人,又應如何自處?

陳怡蓉 | 導演的話

2019年起始,Covid-19以遠超過零三年SARS的速度,自中國向全球擴散,臺灣全島處於一種驚恐的狀態。雖然政府的即時反應使我們免於封城,但個人主動防疫驟然限縮生活範圍、不斷上升的感染與死亡數字,以及不知疫情何時結束的恐懼之感,使得存在主義經典《鼠疫》猶如活生生的現實。《鼠疫》裡的字字句句,對人性、荒謬的世界的批判如刀般鋒利,可說作者卡繆看透了人性,使得這部作品跨越了國界及時間成為不朽。在這人心惶惶的當下以《鼠疫》對照全球疫情的發展,或許有助於我們找到因應疫情的方式,包括未來可能發生的危機。

陳怡蓉 | 簡介

導演陳怡蓉作品常有對生活的細膩觀察及獨立視野,而旅法的背景使其長期浸染在歐洲的古典及當代美學陶養之中,作品常具有女性的觸覺,創作類型跨電影、紀錄片、實驗短片、商業廣告及複合媒材…等,為電影及視覺藝術跨界影像創作者。

導演作品年表

2004 年以短片紀錄片《掌中人生》獲選進入法國Université Lumière盧米埃大學就讀,2010 年畢業拍攝短片紀錄片《戲箱》之後進入W&M CreativeCo., Ltd. 以執行導演參與許多紀錄片拍攝計畫如:《夢想的斑駁》、《百年故宮》、《西螺常民生活》等,並關注臺灣現代藝術發展,和周先與舞者們、稻草人舞團、玫舞集等臺灣當代舞團合作,拍攝《舞蹈旅行1875拉威爾與波麗露》、《從身體出發》等紀錄片。2013年參與林靖傑導演劇情電影長片作品《愛琳娜》之後,近年專注於電視電影劇情片創作。

籌備中電影長片《勝利的五十塊》入選2017香港電影創投會,及參與威尼斯金獅獎陳英雄導演主持的越南Autumn Meeting秋日電影交流會。2019年執導公共電視新創紀實短片《軌道之外》首次以VR技術紀錄冬季奧運選手連德安。2019年VR劇情短片《朵拉》獲得高雄電影節VR電影製作獎勵首獎,prototype於2020年高雄電影節首映,入選美國DavLab市場展、法國馬賽數位影像藝術節Chronique以及法國巴黎NewImages Taiwan X France XR Day。執導華視紀錄片式電視節目《臺灣好味道》獲2020年電視金鐘獎生活風格節目提名。

2020年,新冠肺炎全球肆虐,逐漸擴散到世界各地。封城後瘟疫讓人前所未有地察覺到個人與集體命運的休戚與共,每個人都成為一座孤島。

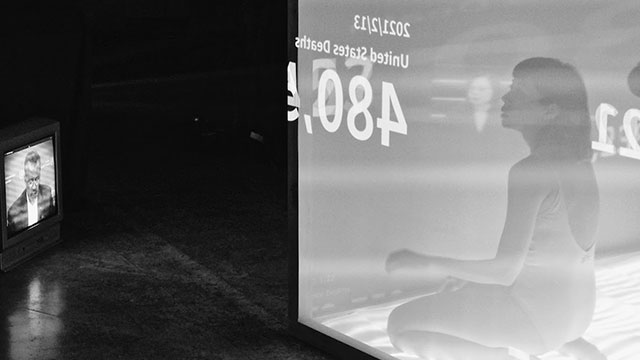

以實驗性的影像的呈現方式,詮釋死亡的不可表象性

全球政治的角力如同戰場,呈現病毒蔓延情形中的世界局勢