|

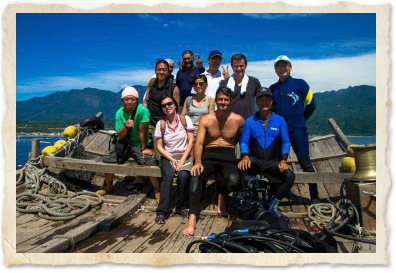

製作團隊 國際合製團隊 陣容堅強

本片由公共電視國際部主導策劃製作、拍攝團隊除公視製作部同仁外,由於傳統鏢魚海洋文化的題材特殊,且在小漁船上、船對船與水下旗魚拍攝難度相當高,本片特別延攬國內外專業工作人員參與這次的高畫質紀錄片拍攝。而本片採國際合製的另一個目的也是希望藉由導演的影像語言,向全世界的觀眾介紹台灣這種獨特的鏢魚文化;雖然本片紀錄的是在台灣的一個漁港小鎮、最傳統的漁民生活,卻能呈現普世的價值觀。

本片延攬合作的國際導演與攝影,是全美最受歡迎的紀實節目,國家地理頻道「尋找超級大魚」(Monster Fish) 的創始製作團隊,成員擁有豐富純熟的拍攝經驗,尤其攝影師在七、八級陣風與巨浪下,還能在異常顛簸的漁船上盯著攝影機的觀景窗而不暈船,穩定且連續拍攝七、八個小時,令製作團隊所有成員大感佩服;而他們在為期一年的紀錄過程中,也深深為這個展現台灣生命力的成功鎮故事所感動,把這部影片視為自身的作品來拍。

陸海空全方位的拍攝技術

其他更多引人入勝的畫面,例如拍攝旗魚祭的慢動作畫面,即是使用 SONY FX700 高速攝影機拍攝,著實替紀錄片增色了不少,而高畫質的要求也由 SONY 650F 高畫質HD攝影機 來操刀。

製作人的話--- 用影像搶救即將消失的鏢魚文化,海洋是人類最後的家 一部好的紀錄片,要有好的人物、好的故事,這兩項,本部紀錄片都具備了,但身為製作人,更大的挑戰,是如何以各種數位與高畫質技術與方法,寫實記錄這群「最後的漁夫」的海上鏢魚的過程與陸上的生活故事。 不但是與我們與傳統漁民所度過的這一年光景,值得書寫,也有許多更深、更多層次的人性感受值得分享。首先,身為女性的製作人,可以間接感受到那種身為漁民妻子的心情,有時陪著船長太太,模擬每天在漁港邊等待,期待船長滿載回港,也怕今天又一隻魚都沒有抓到,得想盡辦法安慰,還得煩惱無米下鍋,最可怕的事,遇到天氣或風浪海況很糟糕的時候,還要擔心船長與船員的安危,尤其鏢船非常小,深怕浪大一不小心就有人出事,那種心情,真是令人想要唱「望你早歸」。有一次,當我們記錄船長太太煩惱船長骨刺的問題以及擔心兒子不願意回來接爸爸的船繼續鏢魚,她講到哽咽處時,我們也跟著鼻酸。 此外,就在攝製期,我們每每看到副船長輝傑叔經常要一進港就趕著回家,有次也決定也前往採訪,卻意外記錄到令人感動的一幕,以前也是鏢魚高手老父親已經中風十幾年,不良於行,所以他得趕回去餵他吃飯。 另外,身為製作團隊的負責人,過去一年拍攝的過程,經常要凌晨三點半起床,製作團隊四點集合,拍攝漁民們四點半出港,過程很累,上船的團隊同仁們還要克服暈船的痛苦。但每次想到永福叔他們每個人幾十年如一日,海上就是他們的生活戰場,有戰才有得吃,沒出港迎戰,就沒有得吃,影片忠實呈現成功鎮的鏢魚手知足常樂的真實生活,為這群平時無法發聲的底層最傳統漁民們出聲,無需憐憫,他們與所有的人一樣,需要的是一份平等對待的尊嚴、一片還有魚可鏢的海洋,如此而已。 海洋形成數十億年,物種之間形成了絕妙的平衡,人與海洋享受著和諧的闗係,而鏢旗魚的傳統漁法,一對一的公平博鬥,好像早成為永恆的佳話,近幾十年來的全球海洋環境汚染,高效能漁法,過漁非法捕魚的現象,看似短期數十年的人為漁業資源運用,卻使得海洋生態平衡開始崩潰,高經濟價值物種生命週期來不及應付人類的討取運用,哀傷地慢慢消失,就像老船長和這群船員,這代走了就沒了。人類擁有夢想而偉大,卻忘了唾手可得的奇幻瑰麗宇宙就在近距離,海洋是地球最初也是最後的家。 導演的話--- 這是一個非常小的鎮,然而卻反映了世界各地正在發生的事

身為導演,我想讓觀眾看的不是說教,不是告訴觀眾應該擔心正在發生什麼事,或是我們將再也抓不到魚。而是試圖讓觀眾自己看,看這些人所經歷的事,瞭解目前被大規模工業撈捕的魚群數量,去感受這一個非常小的鎮正經歷著什麼樣的變化。而這種改變反映的正是世界各地正在發生的事。 而這群平均年齡60歲的船長及船員們,也將在5到10年內消失,影片中觀眾可以看到他們為生活,為工作,為未來的前景掙扎著,但是他們仍堅持傳統鏢魚漁法,這是件非常了不起的事。 何人站立,而僅能用GoPro捕捉這難得的鏡頭。搏鬥的碰撞。紀錄片中以鏢竿為第一視角的鏡頭,都是由Bullet HD來效勞。 |

拍紀錄片,能和被記錄的對象長時間相處,對我而言是一種特殊的榮耀。當然,我在船上又累又全身溼透的時候,會想要回家,會不想再看到魚了。但我知道能認識這些特殊的人,是多麼獨特經驗,因為這將是一個我們不可能再看到的故事。

拍紀錄片,能和被記錄的對象長時間相處,對我而言是一種特殊的榮耀。當然,我在船上又累又全身溼透的時候,會想要回家,會不想再看到魚了。但我知道能認識這些特殊的人,是多麼獨特經驗,因為這將是一個我們不可能再看到的故事。