回家

極樂世界 第11集

思覺失調症

回家的路有多遠?思覺失調者對居住的多元想像!

對思覺失調者而言,疾病的標籤既是「容器」,裝載著種種來自角落的異常心靈;同時也是「遮蔽物」,讓這個世界難以看見這些異常心靈的個體獨特性!

這些被社會秩序彈開、卻又渴望重回社會找到安身立命之處的思覺失調症病友,從發病之後,除了必須獨自承受著生理上的痛苦,還可能被迫與社會的斷絕,尤其是過度由醫療主導思覺失調者康復歷程的服務設計,造成了他們重複住院的「旋轉門現象」(Revolving Door Phenomena) ,醫院和機構成了他們「無可選擇的居所」,限縮了他們對「居住」 的選擇權,讓他們與家的距離,變得遙不可及,讓他們無奈地被迫與社會脫節…….

住在嘉義的坤典是一位和父母同住的思覺失調者,但是他一直渴望擁有屬於自己的生活空間,試圖過上更為自主自立的生活。拍攝過程中,我們看到了他幾次搬到社區家園的經驗,然而與室友的相處並非如他想像的簡單,最終讓他不得不回到父母的身邊。

坤典在尋找屬於自己的安心之處的經驗,也折射出許多思覺失調者的渴望和掙扎——他們既渴望像普通人一樣擁有自己的生活空間,但現實的社會關係和人際互動卻往往成為一道無形的障礙,在紀錄片中,坤典和家人不避諱的展現他們的這些挫折,而是透過細膩的鏡頭,也看到了坤典一路走來,在尋屋搬家的過程中,所面對困難時的反思與堅持!

另一位紀錄的主角-麗玉,目前則是住在高雄凱旋醫院附設的團體家屋,其實不管是團體家屋或社區家園,其實都是希望能夠給這些思覺失調者有一個獨立自主、卻又有同儕相伴的居住空間。

或許很多人會誤會去住在家屋或家園,都是不得不的選擇,其實並非如此。

麗玉在求學階段就被診斷出憂鬱症,而她的母親同樣受到這種病症的影響,幾年前一直扮演著家裡重要支柱的爸爸也被診斷出失智症,隨著雙親病情惡化,原本和爸媽同住在的麗玉,不得不忍痛將無法生活自理的父母安置於療養機構。然而父母留給她的一棟大房子,卻成了她無法面對的孤獨空間,也讓她的病情變得嚴重,於是在社工的幫助下,麗玉搬進了醫院的團體家屋,開始與兩位罹患思覺失調的室友展開新生活,然而,來自不同背景的三人生活習慣各異,偶爾也會因小事產生摩擦,如何在共處中尋找平衡,克服摩擦帶來的困擾,成為麗玉面臨的一大課題。

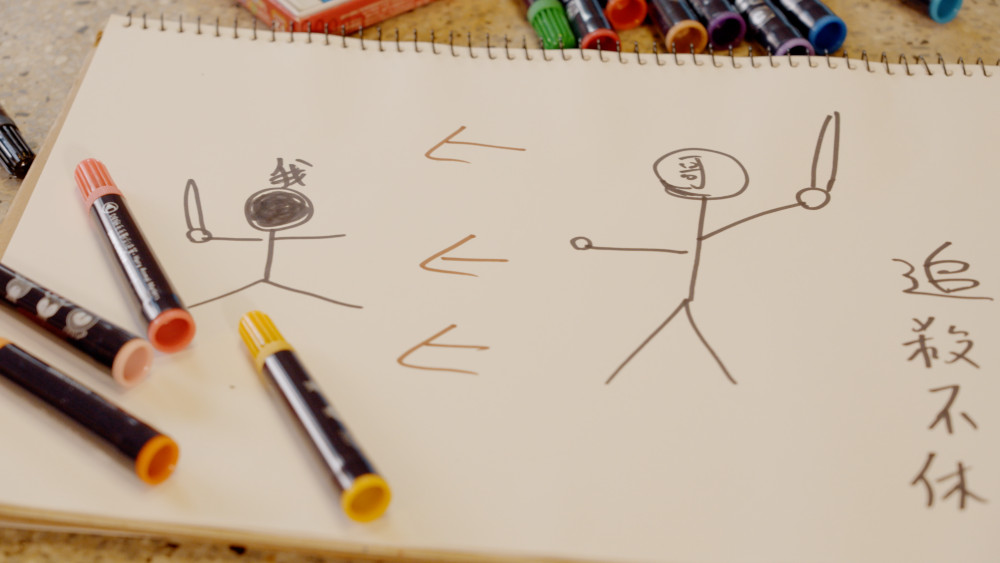

在這集的三位紀錄個案中,國偉是唯一住在康家的思覺失調者,也是目前病情最嚴重的一位,他在當兵退伍後,原本擔任保全的工作,一次在工作上因為與同事的爭執時,被同事用鋼杯砸中頭部,沒多久就開始出現了幻聽、幻想、幻覺等種種症狀,嚴重到讓他整夜整夜都無法睡覺,最後就被醫生診斷罹患了重度思覺失調,而原本和父母同住的國偉,隨著父母的去世,唯一的家人是姐姐,但是因為姊姊有自己的家庭要照顧,無法長期陪伴照顧他,於是國偉住進了北投演慈康家,有別於其他的康家,演慈是一個相當友善並且尊重住民自主權的康家,為了讓附近的社區居民能夠接納這群病友,他們會安排住在演慈的病友們定期為社區進行環境打掃,同時也讓住民共同討論康家的生活方式,國偉在受訪說,演慈就是他的家,在這裡大家會互相關懷,當他發病去住院時,室友們會擔心他,當他出院回家時,大家會在門口歡迎他回來,這些和他一樣有著思覺失調症的同儕,就和他的家人一樣,對國偉來說,演慈康家不只是住宿的場所,而是他心靈的歸宿。