文◎阮愛惠 Part 1:成戲前後 「出外人」鹹酸苦甜的生命故事 李導演說,並非他個人偏愛處理族群題材,而是台灣一直就是個多族群的社會。台灣是海島,千百年前即有海洋民族遷徙來台,他們是島上最早的「出外人」。之後,更有海上強權的殖民,甚至是經歷戰禍湧入的難民。 台灣多山,高山溪谷阻隔了交通,人們的經濟活動往往受限於環境,為了發展,不得不向外找機會。於是,南來北往,東奔西跑,離鄉背井討生活的人便充斥在各個都市中。而這些出外人,他們的精神是拚了又拚,為了討口飯吃,他們的意志是不斷往前,衝了再衝! 李導演自認是「出外人生」的縮影 來台北後,李導演因為個人的興趣,進入電視圈。 其實,李導演的「命運」本就帶著傳奇的色彩,有強烈的高低起伏。他七個月大時,父親因二二八事件被亂槍打死。三歲時母親離家,祖父母拉拔他長大,給予他溫厚的親情。但他個性叛逆,不到二十歲,就把祖父留給他的大筆遺產花用殆盡。所以,當年他兩手空空來台北,就知道自己沒有退路,只能一直向前衝。 最低潮的時候,他曾在夜市擺攤,因而結識了講古的、拉皮條的「街仔人」。拍片時為了要調度臨時演員,他到台北大橋下去找人,結果看到人力市場內「作土水」的、釘板模的、搬貨擔磚的外地人。想起過去的年代及這些小人物,他很懷念,也有淡淡的感傷。 故事醞釀期間李導演痛失親密伴侶 大約三年前,李岳峰導演就在醞釀,要把這些人物和自己的經歷編成戲劇。他最早是和太太李美華一起發想的,很多情節都是夫妻倆在夜裡促膝長談出來的,通常是飲了小酒的李導演滔滔不絕,李太太就趕快拿紙筆記下來。故事的雛型就這樣漸漸形成,兩人也一心籌備著這部戲的劇本。但沒想到,就在李導演還在拍華視的《舊情綿綿》時,身體一向健朗的李太太,卻在 2005年8月因急性腎衰竭病逝了。 這突如其來的變故,讓李導演哀慟欲絕。而旅居英國十二年、修了三個學位並在精品店擔任經理的女兒李怡慧,決定返台協助父親,並繼承母志,出任《出外人生》的統籌工作。 劇中對女性肯定源自妻子默默付出 為了讓丈夫無後顧之憂,能全力投注電視工作,家內諸事都由李太太一肩挑。李導演承認自己年輕時對孩子沒耐性,脾氣火爆,而太太則是付出很大的耐心;日子不好過時,太太也幫忙賺錢,擺攤代客穿耳洞。李導演不勝感慨地說:「有時覺得自己不如一個女人,女人默默地做,撐持一個家,完全不求自己代價。台灣女性對台灣社會經濟的發展,扮演了很重要的角色。」所以在《出外人生》劇中,幾個女性角色也都展現了不同型態的堅毅勤勉,是李導演對台灣女性及自己太太高度的肯定。 有女繼承母志,李岳峰重得好幫手 但在拍戲時,為求戲好,不論場景的搭建或道具的購置,李怡慧卻深知爸爸的標準,一點錢都不敢省。這次為了《出外人生》,在林口耗資兩百萬搭建了大雜院的景;一場戲裡有西瓜攤,為了戲,冬天裡買不當令的西瓜就花了兩千多塊 ......。 |

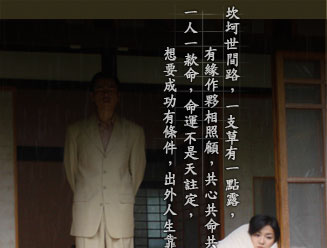

六○年代,一群來自「下港」的「出外人」,如何在台北討生活?李岳峰導演以自身的「出外人」經驗為基礎,鋪衍出那個年代為了求發展,由鄉村到都會謀生的社會底層小人物的生命故事。這個屬於「新台灣人」的故事,其中多多少少都有您我的影子 ......

六○年代,一群來自「下港」的「出外人」,如何在台北討生活?李岳峰導演以自身的「出外人」經驗為基礎,鋪衍出那個年代為了求發展,由鄉村到都會謀生的社會底層小人物的生命故事。這個屬於「新台灣人」的故事,其中多多少少都有您我的影子 ......  推出《出外人生》。這部連續劇也是以台灣多族群為劇中角色,而年代則從民國53年開始。故事描述一群來自「下港」的「出外人」,如何在台北大都市討生活、和周圍的各色人等的愛怨情仇、二十年後他鄉變故鄉、外地人成在地人的故事。

推出《出外人生》。這部連續劇也是以台灣多族群為劇中角色,而年代則從民國53年開始。故事描述一群來自「下港」的「出外人」,如何在台北大都市討生活、和周圍的各色人等的愛怨情仇、二十年後他鄉變故鄉、外地人成在地人的故事。  晟組長這樣說。

晟組長這樣說。